行业新闻

当全球面临水资源短缺与医疗材料升级的双重挑战时,一种形似发丝却内藏玄机的材料——中空纤维,正在污水处理膜、人工肾脏、气体分离装置等领域掀起技术革命。这种直径不足毫米、内部呈管状空腔的特殊纤维,凭借其高比表面积、可调控孔隙率和高效传质性能,成为材料科学领域的研究热点。本文将深入解析中空纤维制备的核心技术及其产业化应用逻辑。

中空纤维的性能优劣,首先取决于材料选择与结构设计这对黄金组合。聚砜(PSF)、聚醚砜(PES)、聚偏氟乙烯(PVDF)等工程塑料凭借耐化学腐蚀性和热稳定性,占据水处理膜材料市场80%以上的份额。而聚丙烯腈(PAN)因其优异的生物相容性,成为血液透析膜的首选材料。 在医疗领域,科研人员通过表面接枝改性技术,在纤维内壁构建抗凝血分子层。例如在聚醚砜中空纤维表面接枝肝素,可使血小板黏附量降低67%,这项突破使人工肾透析器的使用寿命延长了2.3倍。

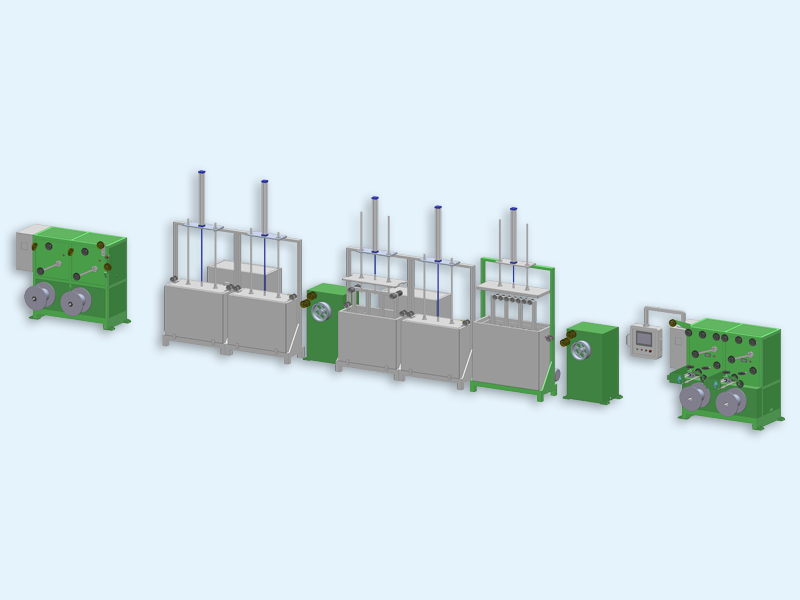

现代中空纤维制备已形成干-湿法纺丝、熔融纺丝、静电纺丝三大技术路线。其中,干-湿法相转化工艺凭借对微孔结构的精准控制,成为主流制备方法。该工艺的关键在于:

在海水淡化领域,内压式设计中空纤维膜组件通过优化流道设计,将操作压力从6MPa降至4.2MPa,能耗降低30%。某知名水处理企业采用直径0.8mm、壁厚0.15mm的PES中空纤维膜,建成日产10万吨的淡化装置,吨水成本降至0.6美元。 医疗应用则更注重功能化创新。日本某企业开发的PAN中空纤维人工肾,通过引入两性离子聚合物涂层,使β2-微球蛋白清除率提升至92%,同时将白蛋白流失率控制在3%以下。这种”智能筛选”特性,使得患者每周透析时间可缩短1.5小时。 在新能源领域,锂电隔膜用中空纤维展现出独特优势。通过调控PE/PVDF复合材料的结晶度(控制在35-45%范围),既保证150℃下的尺寸稳定性,又实现0.12μm的均匀微孔分布。测试数据显示,这类隔膜可使锂离子电池循环寿命突破2000次,容量保持率达85%。

尽管中空纤维制备技术日趋成熟,仍存在纺丝过程稳定性不足(批次间性能波动约8%)和功能改性耐久性差(医用涂层3个月衰减率达15%)等挑战。微流控纺丝技术的突破或许能带来转机——德国某实验室开发的微通道纺丝装置,可将纤维直径波动控制在±1.5μm以内,较传统设备精度提升5倍。 未来发展方向呈现三大特征: